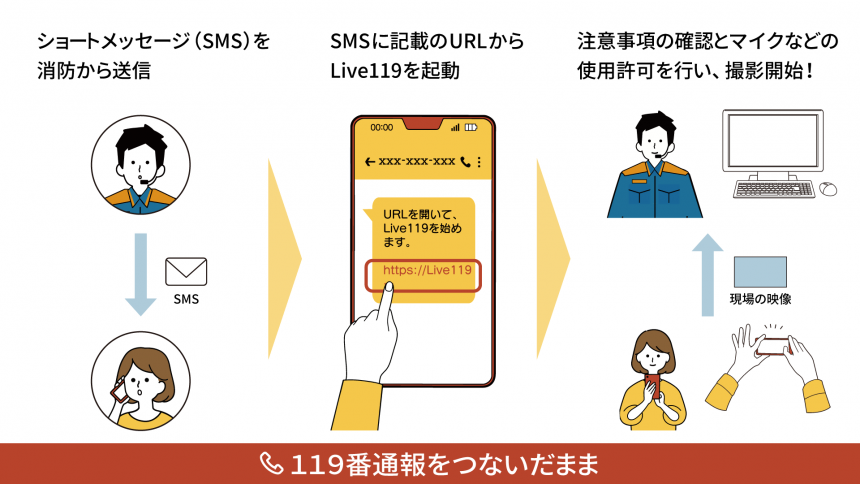

2024年10月1日から、柏市で新たに始まった映像通報システム「Live119」。

これは、119番通報をしたときに、スマートフォンのカメラを使って現場の映像をそのまま消防に送れる、画期的な仕組みなんです。

実際に、過去には心肺停止状態の方がいらっしゃる現場で、通報者の方がLive119を活用して映像を共有した事例があったそうです。

その際、消防は送られてきた映像を確認しながら、心臓マッサージや気道確保といった応急処置を、画面越しに具体的に指示することができたため、救急隊の到着前に適切な対応がなされ、救命率の向上に繋がったと報告されています。

言葉だけだと「今、こんな感じで大変なんです!」って伝えることがもどかしい時ありますよね。

でも、映像があれば、消防の人も現場の状況が手に取るようにわかるから、テキパキと、しかも的確に指示してくれる。

これで、誰かの命が助かったり、被害が最小限になったりするなら、すごい力になると思いませんか?

Live119で広がる安心

画像引用:柏市HP 映像通報システムイメージより

Live119ってどんなサービス?

119番通報のとき、指令管制員(消防のオペレーター)が必要と判断した場合、スマホにショートメッセージ(SMS)でURLが届き、URLをタップすると、特別なアプリのダウンロードや事前登録なしで、スマホのカメラが使えるWeb画面が立ち上がります。

映像を撮影しながら通話もできるので、まさに、「見せながら話せる」新しい通報スタイルです。

どんな時に役立つの?

・事故やケガの現場で、救急隊が出動中に映像を見て準備ができる

・応急手当のアドバイスを、映像を見ながら具体的に受けられる

・災害や火事のときも、場所の特定や被害状況の把握が早くなり、対応がスムーズに

映像は、言葉では伝えきれない情報を、瞬時に正確に伝えてくれる大きな力になります。

まさに「百聞は一見に如かず」です!

だからこそ、一刻を争うような救命の現場では、この映像の力が本当に大きいんだと感じています。

映像データの正しい扱い方と注意点

事故や事件の現場映像は、ときにとても重要な「証拠」になります。

将来、示談や裁判になったときに、その映像が事実を明らかにする決め手になることも。

ただし、映像には他人の顔やナンバープレートなど、個人情報が含まれている場合もあります。

無断でSNSなどに公開したり、不必要に保存したりすると、思わぬトラブルになる可能性もあります。

そんなときは、私たち弁護士にお気軽にご相談ください。

あなたのプライバシーや権利を守るために、しっかりとサポートいたします。

新しい時代と法律の関わり

Live119のように、便利で安心な仕組みが広がることで、暮らしはますます豊かになります。

でもその一方で、プライバシーや個人の権利といった法律の視点も忘れてはなりません。

「便利だから何をしてもいい」わけではなく、「安心して使える」ためのルール作りがこれからますます大切になっていきます。

私たち弁護士は、技術と法律の“橋渡し役”として、皆さんと一緒に考え、支えていけたらと思っています。

Live119は、柏市に暮らす私たちにとって「いざという時」に心強い味方です。

もし事故やトラブルに遭ったときは、迷わず映像を活用して、少しでも安全を確保してください。

そして、その後の手続きや不安なことは、私たち弁護士にいつでもご相談ください。

千葉県柏市の石塚総合法律事務所では、初回30分無料でのご相談も承っております。

日常生活の多くの悩みには法律が関わっています。

一人で抱え込まずに、どんな小さな疑問でもぜひ私たちにお話しください。

あなたの暮らしを支える法律のパートナーとして、お役に立てることを願っています。